Solarenergie

Veranstaltung vom 3. September 2025

a. Inhaltliche Auswertung

„Jede und Jeder kann einen Beitrag zur Energiewende leisten“

Am 09. September 2025 haben wir eine Online-Debatte zur dezentralen Erzeugung von Solarenergie durch Privatpersonen geführt. Dr. Matthias Müller (TU Bergakademie Freiberg) und Stefanie Siegert (Verbraucherzentrale Sachsen) stellten eine Ausgangsthese vor, die auf der Onlineplattform von „Offen für Argumente“ im Chat diskutiert wurde. Die Ausgangsthese lautete:

Jede und jeder kann durch Balkonkraftwerke oder Solaranlagen auf Hausdächern einen Beitrag zur Energiewende leisten.

Die eingeladenen Diskutant*innen brachten Argumente ein, die die Ausgangsthese herausforderten oder sie unterstützten. Die Verteidigung diskutierte über einzelne Punkte und nahm Stellung zu den Einwänden. Im Folgenden zeigen wir auf, welche Einwände gegen die Ausgangsthese geltend gemacht wurden und wie die Verteidigung auf diese reagierte. Das Fazit fasst zusammen, welche Argumente dazu führten, dass die Ausgangsthese durch die Verteidigung relativiert wurde.

Argument 1: „Ich habe (ein wenig) Eigenkapital, aber ich habe keine Flächen, um selbst Solarmodule zu installieren.“

„Ich hatte auch schonmal überlegt mir ein Solarmodul zu holen für meinen Balkon, aber da müssen so viele Faktoren stimmen: die Ausrichtung und auch dass die Module richtig gesichert sind. Und wenn ich umziehe, dann kann ich ja nicht immer schauen, dass mein Balkon (wenn überhaupt vorhanden) in die richtige Richtung ausgerichtet ist.“

Antworten:

- In der Region gibt es inzwischen mehrere Energiegenossenschaften, an denen man sich mit Kapitaleinlagen beteiligen und auf diese Weise einen Beitrag zum Ausbau und zur Nutzung von Solarenergie leisten kann. Solarfonds sind eine weitere Option.

- Mit der „Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung“ gibt es eine rechtliche Möglichkeit für Vermieterinnen und Vermieter, Strom vom Dach günstig und unkomplizierter an die Mieterschaft weiterzugeben. Neben dem eigenen Balkon oder Garten eignet sich auch ein Kleingarten, um Energie durch den Einsatz von Solarkraftwerken einzusparen (insofern diese über die Satzung des Kleingartenvereins erlaubt werden). Damit lassen sich z.B. Energiekosten für Kühlschrank und Co. wieder reinholen.

Argument 2: Mir stehen zwar Flächen für die Nutzung von Solarenergie zur Verfügung, aber ich haben kein Eigenkapital.“

„Ich würde sagen, dass auch die 200 bis 300 Euro für ein Balkonkraftwerk ziemlich viel Geld sind für Menschen, die Bürgergeld beziehen.“

Antworten:

- Sind Mieter*innen wohnhaft in Sachsen, hilft die sächsische Förderung der SAB, Solaranlagen erschwinglich zu erwerben:. https://www.sab.sachsen.de/balkonkraftwerke-stecker-pv-anlagen

- Mieter*innen oder Eigenheimbesitzer*innen ohne Kapital können Platzresourcen (Dachfläche oder Balkonfassade) verpachten oder ähnliche Investitionsmodelle finden. Miet- bzw. Leasingmodell für Solaranlagen (von Firmen wie z.B. Enpal)funktionieren nach diesem Prinzip.

Argument 3: „Als Mieter*in fürchte ich vor allem Probleme mit der Vermietung.“

„Findige Anwälte haben da wohl Möglichkeiten für Vermieter gefunden, (…) die Installation von BKWs zu verhindern.“

„Dazu kommt, dass Mieter immer noch mit einer langen Liste von Vorgaben durch manche Vermieter so sehr eingeschüchtert werden, dass sie praktisch keine Chance sehen, sich ein BKW zu installieren.“

„Nicht zuletzt gibt es dann noch das Problem, dass man sich als Mieter möglicherweise nur ungern mit seinem Vermieter anlegen will.“

Antwort: Es gibt in der Regel zwei Punkte auf der Vermieterseite, die gegen Balkonkraftwerke angebracht werden: Zum einen Unwissenheit über die rechtliche Situation, zum anderen die Angst in die Haftung zu kommen. Erfahrungsgemäß lassen sich diese Sorgen argumentativ gut entkräften. Darüber hinaus wird auch die Weiterentwicklung der Rechtsprechung maßgeblich sein.

Argument 4: „Mir ist das alles zu kompliziert, ich sehe nicht, wie ich die vielen technischen und rechtlichen Fragen klären kann.“

„Ich würde gern beitragen, und habe vergleichsweise auch die Mittel dazu, aber die Rahmenbedingungen sind sehr fremdbestimmt. Wenn ich […. ] eine Finanzierung oder Teil-Erstattung durch öffentliche Programme haben will – dann ist allein die Recherche dafür schon ein Hobby für sich. Neben Geld brauche ich also auch Zeit und Geduld und auch Kompetenzen zur Recherche.“

Antwort: Es gibt mittlerweile sehr viele gut aufbereitete und informative Seiten im Internet, die sehr gut zusammenfassen, was man beim Kauf, bei der Beantragung oder der Förderung beachten muss.

Argument 5: „Ich möchte nicht mit Solar- und Digitaltechnologie aus China arbeiten.“

„Wenn ich mit lokalen Firmen und Wechselrichtern nicht aus China arbeiten will, […] – dann ist allein die Recherche dafür schon ein Hobby für sich.

Antwort: Gerade sicherheitsrelevante Komponenten wie Wechselrichter kommen nicht mehr unbedingt aus China. Gerade Installateure in der Region Chemnitz arbeiten mit dem Chemnitzer Solaranbieter (Systemanbieter) Heckert Solar zusammen.

Argument 6: Die private Installation von Solaranlagen ist vergleichsweise ineffizient.

„Ich frage mich ob sich der Energie- und Ressourcenaufwand für kleinere Anlagen auf privaten Balkonen lohnt im Vergleich zu größeren Anlagen in öffentlicher- oder genossenschaftlicher Hand? Rechnet sich das trotzdem durch die Einsparungen beim Strombedarf?“

Antworten:

- Die Ausrichtung [nach Norden-Süden-Osten-Westen] ist meist nicht optimal für viele Balkone, jedoch sind die Anschaffungskosten in den letzten Jahren stark gesunken und mit der SAB Förderung sollte es meist nach wenigen Jahren abbezahlt sein. Der Solar-Simulator https://solar.htw-berlin.de/rechner/stecker-solar-simulator/ hilft bei einer ersten Einschätzung. .

Argument 7: „Private Solaranlagen sind ökologisch ineffizient, alles in allem betrachtet.“

„Solaranlagen erfordern Rohstoffe (Silizium, Metalle, seltene Erden), deren Abbau ökologisch und sozial problematisch sein kann (z. B. Lithium, Kobalt). Macht der Kauf von Solaranlagen dann überhaupt Sinn? Damit belaste ich das Klima doch zusätzlich.“

Antworten:

- Für die Herstellung von Akkus [die aber in Balkonkraftwerken meist gar nicht verbaut werden, Red.] wird insbesondere Lithium benötigt. Die Recyclingverfahren für Lithium entwickeln sich zur Zeit immer weiter und der Schaden, der der Umwelt durch die Herstellung von Solarkraftwerken entsteht, ist in kurzer Zeit wieder kompensiert.

- Die Alternative zu erneuerbaren Energieanlagen wie Solarkraftanlagen liegt bisher in der Verbrennung von fossilen Energien oder der Atomkraft, die erfordert, dass Atomkraftwerke gebaut und Uran abgebaut und importiert werden muss.

- Bei PV-Anlagen beträgt die s.g. Energierücklaufzeit je nach Komponenten 1,5 bis 3 Jahre. Die Nutzungsdauer solcher Anlagen wird hingegen 20 bis 30 Jahre betragen. Allerdings: Die Energierücklaufzeit beträgt bei der Solar-Alternative e Windkraft weniger als 1 Jahr.

Fazit

Prinzipiell können zwar nicht alle, aber doch die meisten Menschen Solarenergie nutzen. Eine Ausnahme: Personen, die weder über geeignete Flächen verfügen (Balkon, Garten, Dach) noch über Eigenkapital, um in Energiegenossenschaften oder Solarfonds zu investieren.

Die Verteidigung zeigte mit vielen Sachinformationen auf, welche Möglichkeiten Privatpersonen haben, sich am Energiemarkt zu beteiligen. Dabei wurde deutlich: Oft fehlen nur die richtigen Informationen, um tatsächliche oder gefühlte Hürden bei der Anschaffung privater Solaranlagen zu überwinden. Aber auch Menschen mit Flächen oder Kapital stoßen auf Hindernisse, wie die Verteidigung einräumte:

„Nicht “jeder” kann sich gleich leicht beteiligen. Informationsdefizite, einzubringende Zeit für Recherchen sind größere Hürden und zu geringes Einkommen sind ein guter Grund, nicht investieren zu können.“

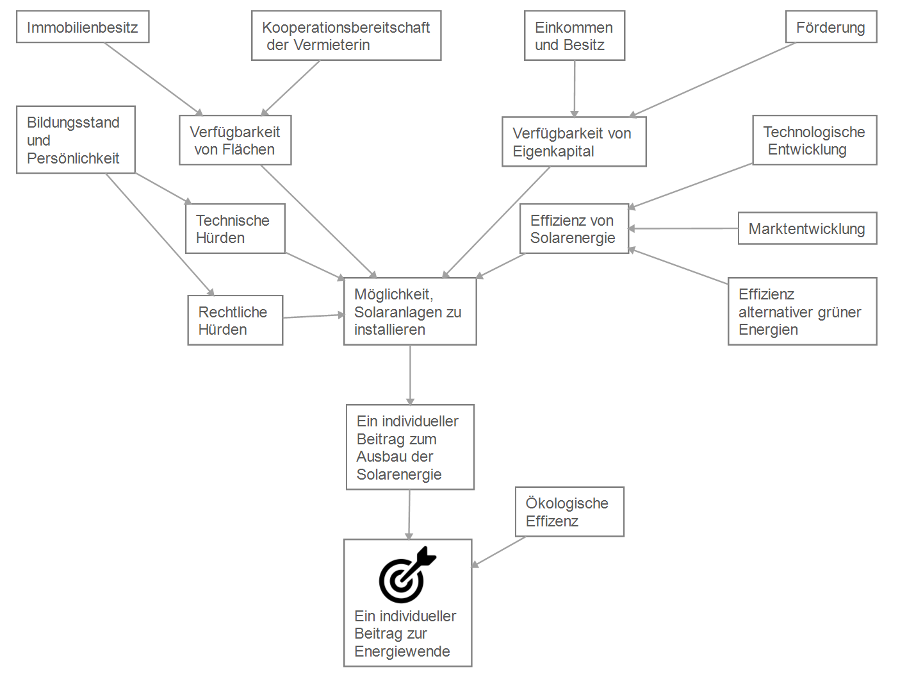

Entscheidend ist dabei: Nicht nur Einkommen und Besitz sind Barrieren, sondern auch Informationsdefizite – und diese hängen von Faktoren ab, die der Einzelne nicht selbst beeinflussen kann. Insbesondere „Bildungsstand und [….] Persönlichkeit“, das erkannte die Verteidigung an, haben Einfluss darauf, welche Informationen zugänglich erscheinen und mit welcher Haltung man finanz- und wirtschaftsbezogene Themen wie Investitionen in Solarenergie angeht. Die Ausgangsthese „Jede und jeder kann durch Balkonkraftwerke oder Solaranlagen auf Hausdächern einen Beitrag zur Energiewende leisten“ wurde somit deutlich relativiert.

Wovon hängt es ab, ob private Nutzung von Solartechnologie einen sinnvollen Beitrag zur Energiewende leisten kann? Das Einflussdiagramm stellt die in der OfA-Debatte zur Sprache gebrachten und allseits bestätigten Faktoren im Systemzusammenhang dar.

Autor: Ralf Grötker

b. Weiterentwicklung der Methode

Bericht zur zweiten OfA-Veranstaltung: Zukunftsenergie Solar

In unserer zweiten Offen für Argumente-Veranstaltung im September stand die Zukunftsenergie Solar im Mittelpunkt.

Stefanie Siegert von der Verbraucherzentrale Sachsen und Dr. Matthias Müller von der TU Bergakademie Freiberg traten als Verteidiger*innen der These auf und stellten sich den Argumenten der Teilnehmenden.

Die zweite Veranstaltung unterschied sich in mehreren Punkten deutlich von unserem Auftakt zum Thema Wasserstoff. Die Anpassungen, die wir daraufhin vorgenommen haben, basierten sowohl auf dem Feedback der Teilnehmenden als auch auf unseren eigenen Beobachtungen. Dabei wurden verschiedene Aspekte sichtbar, die einer Überarbeitung bedurften – insbesondere technische Abläufe, die Rollenverteilung sowie der generelle Aufbau und Verlauf der Diskussion.

Um die technischen Probleme der ersten Veranstaltung – etwa die manuelle Aktualisierung der Plattform und eine mangelnde Übersichtlichkeit – zu beheben, verlegten wir die Diskussion auf eine neue Plattform. Diese bot uns mehr Gestaltungsmöglichkeiten und war für das Format insgesamt besser geeignet.

Die Veranstaltung zum Thema Solar verzeichnete sechs Teilnehmende sowie die am Projekt beteiligten Personen und die beiden Thesenverteidiger*innen – insgesamt also zwölf Personen. Im Verlauf der Debatte wurden 83 Beiträge verfasst (Kommentare, Moderations- und Systemnachrichten). Den anschließenden Evaluationsfragebogen füllten drei Personen aus.

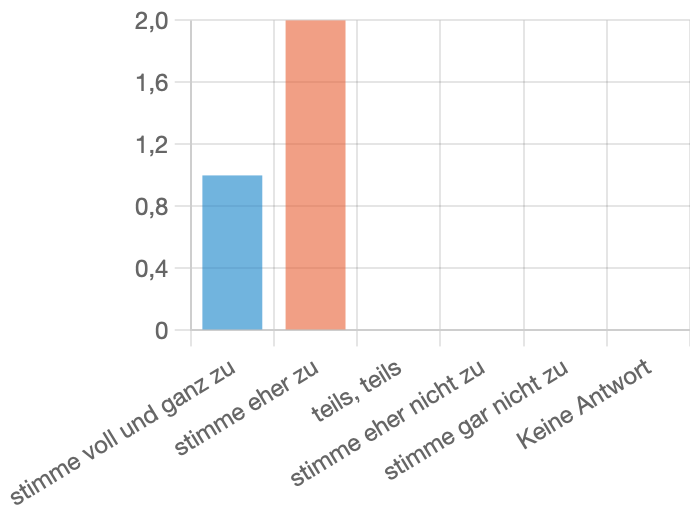

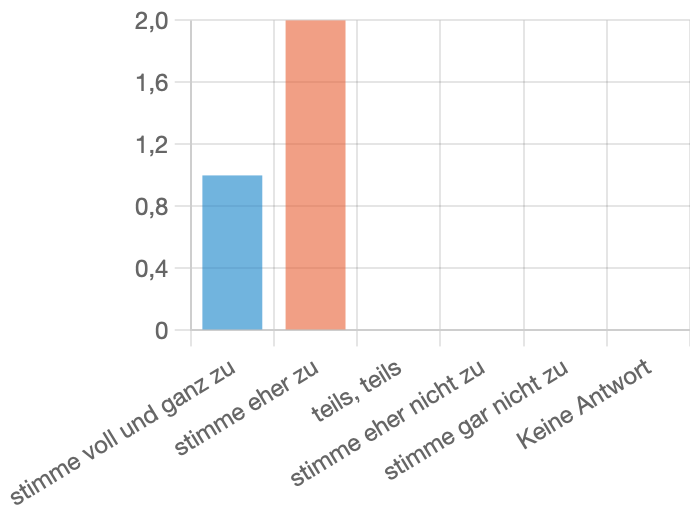

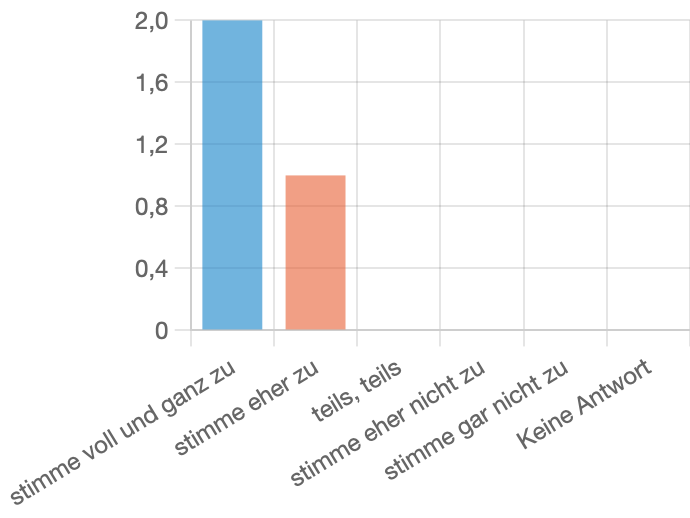

Die Atmosphäre wurde von den Teilnehmenden als konstruktiv und respektvoll beschrieben. Sie hoben hervor, dass die Moderation die Diskussion gut begleitet und unterstützt habe und es ihnen leichtgefallen sei, die Argumente ihrer jeweiligen Rolle zu vertreten. Besonders positiv fiel das Feedback zu den Personen aus, die die Thesen verteidigten (siehe Abb. 1–3).

Abb. 1 Einschätzung: Die Argumente der Verteidigung in der Diskussion waren gut begründet und nachvollziehbar

Abb. 2 Einschätzung: Die Argumentation der Verteidigung war einheitlich und in sich stimmig

Abb. 3 Einschätzung: Ich hatte den Eindruck, dass die Verteidigung “offen für die Gegenargumente” war und sich darauf eingelassen haben

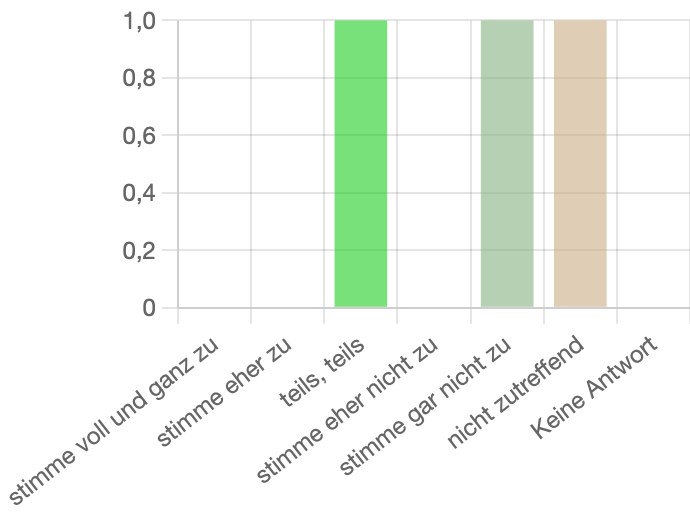

Gleichzeitig zeigte die Auswertung, dass die Debatte die persönlichen Meinungen der Teilnehmenden nicht maßgeblich verändert oder differenziert hat (siehe Abb. 4).

Abb. 4 Einschätzung: Die Debatte hat meine persönliche Meinung zum Thema beeinflusst oder differenziert

Insgesamt hat die zweite Veranstaltung deutlich gemacht, dass die neue Plattform zwar besser, aber noch nicht völlig reibungslos funktioniert. Einige Teilnehmende hatten Schwierigkeiten bei der Anmeldung und Registrierung, zudem besteht weiterhin Optimierungsbedarf bei der Übersichtlichkeit der Beiträge.

Für die kommenden Veranstaltungen sind daher weitere Anpassungen an einzelnen Elementen sowie am Ablauf und der Durchführung notwendig.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg bleibt die Rekrutierung der Teilnehmenden: Das Format lebt von diskussionsfreudigen und interessierten Menschen. Nur wenn eine lebhafte Debatte entsteht, kann sich das Format sinnvoll weiterentwickeln.

In unserer zweiten OfA-Veranstaltung, haben wir uns im September der Zukunftsenergie Solar gewidmet.

Stefanie Siegert aus der Verbraucherzentrale Sachsen und Dr. Matthias Müller von der TU Bergakademie Freiberg stellten sich den Argumenten der Teilnehmenden entgegen als Verteidiger*innen der These.

Die zweite Veranstaltung unterschied sich in vielen Punkten von unserem Auftakt (Zukunftsenergie Wasserstoff).

Die Anpassungen, die wir nach der ersten Veranstaltung zum Thema Wasserstoff vorgenommen haben, basieren sowohl auf den Rückmeldungen der Teilnehmenden als auch auf unseren eigenen Beobachtungen. Dabei zeigten sich verschiedene Punkte, an denen Veränderungsbedarf bestand. Neben der technischen Umsetzung betraf dies auch Unklarheiten bezüglich der Rollenverteilung sowie Kritik an der allgemeinen Durchführung und dem Verlauf der ersten Veranstaltung.

Als Lösung für die technischen Kritikpunkte (u. a. die manuelle Aktualisierung der Plattform und die mangelnde Übersichtlichkeit) verlegten wir die Diskussion der zweiten Veranstaltung auf eine andere Plattform. Diese bot uns mehr Gestaltungsmöglichkeiten und war für diese Art von Format besser geeignet.

Die zweite Veranstaltung zum Thema Solar verzeichnete sechs Teilnehmende zuzüglich der am Projekt beteiligten und der die Thesen verteidigenden Personen (insgesamt 12 Personen). Im Verlauf der Debatte wurden 83 Beiträge (Kommentare, Moderations- und Systemnachrichten) verfasst. Der anschließende Evaluationsfragebogen wurde von drei Personen ausgefüllt.

Die Atmosphäre während der Veranstaltung wurde von den Teilnehmenden als konstruktiv und respektvoll wahrgenommen. Ebenso gaben sie an, dass die Moderation die Debatte gut begleitet und unterstützt habe und es ihnen leichtgefallen sei, die Argumente der zugewiesenen Rolle zu vertreten. Positive Rückmeldungen gab es auch hinsichtlich der Personen, die die Thesen verteidigt haben (Abb. 1, Abb. 2 & Abb. 3).

Die Umfrage zeigte jedoch auch, dass die Debatte die persönliche Meinung der Teilnehmenden zum Thema nicht beeinflusst oder differenziert hat (Abb. 4).

Die Veranstaltung hat gezeigt, dass die neue Plattform besser, aber noch nicht reibungslos funktionierte. Einige Teilnehmende hatten Probleme bei der Anmeldung und Registrierung. Zudem gibt es auch hier Verbesserungsbedarf bei der Übersichtlichkeit der Beiträge.

Darüber hinaus müssen für die nächsten Veranstaltungen weitere Anpassungen an einzelnen Elementen sowie am Ablauf und an der Durchführung vorgenommen werden. Ein weiterer wesentlicher Faktor für das Gelingen künftiger Veranstaltungen ist die Rekrutierung der Teilnehmenden. Das Format lebt von diskussionsbereiten und interessierten Menschen. Die Weiterentwicklung des Formats kann nur dann gelingen, wenn eine lebhafte Debatte zustande kommt.

Autor: Sofie Götz