Wasserstoff

Können auch Privathaushalte künftig mit Wasserstoff heizen? Ja, möglich ist das, sagt ein Wissenschaftler.

Heizen ist teuer, Energie sowieso. Heizen mit Gas und Kohle frisst teure Ressourcen und schadet dem Klima. Eine neue Zukunftsenergie muss also her. Macht es Sinn, stattdessen künftig auch Wasserstoff private Haushalte zu heizen?

Eins Energie, der regionale Energieversorger in Chemnitz? hat kürzlich seinen Zukunftsplan vorgestellt. Das Unternehmen setzt auf die Verbrennung von Holz und Klärschlamm zur Energiegewinnung. Eine andere Option wäre die Nutzung der aktuell viel diskutierten Zukunftsenergie Wasserstoff. Wasserstoff selbst als Energieform gilt zwar als sauber und vielfältig einsetzbar. Einziges Manko: Wasserstoff lässt sich derzeit jedoch noch nicht in großen Mengen grün, also ressourcenschonend und CO2-neutral herstellen, auch in Sachsen nicht. Dennoch setzt die Wirtschaft der Region Südwestsachsen und des Freistaates Sachsen gezielt auf Wasserstoff, schmiedet Bündnisse, fordert den Ausbau der für die Verwendung der Energieform nötigen Infrastruktur. Auf auf Bundesebene wird diese Tendenz gestützt. Neu-Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schlägt etwa für das Amt der künftigen Wirtschaftsministerin Katharina Reiche vor, ihres Zeichens mehrjährige Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrates.

Wunsch und Wirklichkeit treffen im Bereich Wasserstoff auch in Sachsen auseinander. Der Bedarf ist da, dennoch wird bislang nicht mit einer konkreten Transformation hin zu dieser Energie geplant. In unserer ersten Veranstaltung des Formats „Offen für Argumente“ werden Personen aus verschiedenen Interessengebieten – Bürger*innen die günstig heizen wollen, Wirtschaftsvertreter*innen und Interessierte mit Wissenschaftler*innen ins Gespräch kommen und ausloten, wie viel Realität im Heilsversprechen Wasserstoff steckt – oder ob es sich dabei um eine Utopie handelt.

Contact for questions

Sarah Hofmann

Email WebsiteOnline participation

Wasserstoff fürs Zuhause

Diskutiert wird die These "Es macht Sinn, auch private Haushalte künftig mit Wasserstoff zu heizen und dafür die bestehende Gas-Infrastruktur zu nutzen. Was könnte dagegen sprechen?" Vertreten wird die These von Prof. Dr. Thomas von Unwerth, Lehrstuhlinhaber der Professur Alternative Fahrzeugantriebe an der Fakultät Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz, sowie Vorstandsvorsitzender des HZwo e. V. – sächsisches Innovationscluster Wasserstoff und Brennstoffzellen.

-

Wasserstoff für ein warmes Zuhause

Wasserstoff für ein warmes Zuhause

100 ContributionsRead more

Final Results

Am 25. Juni 2025 haben wir eine Online-Debatte zur Nutzung von grünem Wasserstoff für die Heizwärmeerzeugung in Privathaushalten durchgeführt. Als Verteidiger trat Prof. Dr. Thomas von Unwerth auf - Inhaber des Lehrstuhls Alternative Fahrzeugantriebe an der Fakultät Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz sowie Vorstandsvorsitzender des HZwo e. V. (sächsisches Innovationscluster Wasserstoff und Brennstoffzellen).

Zentrale Aspekte seiner These() waren:

- Für die Nutzung von Wasserstoff in privaten Gasthermen kann die bereits bestehende Infrastruktur an Gasleitungen in Sachsen genutzt werden.

- Vielversprechende Anwendungsfelder für das Heizen mit Wasserstoff könnten insbesondere der ländlich geprägte Raum und Altbauten bieten.

- Mit dem HZwo-Cluster in Chemnitz oder der H2-Infrastruktur in Leuna und Böhlen existieren in Sachsen bereits starke Standorte für Wasserstofftechnologie. Davon könnte eine Wärmewende, die auf Wasserstoff basiert, profitieren.

Im Laufe der Debatte wurden diese Aspekte kritisch diskutiert. Dort, wo es den Diskutierenden gelang, die Verteidigung zu einer Anpassung ihrer Ausgangsposition zu bewegen, wurde als Auszeichnung ein Delta (Δ) vergeben. An der Debatte nahmen 10 Diskutant:innen teil,die dazu aufgefordert waren, die These von Prof. Dr. von Unwerth herauszufordern. Die Kommentare der Moderation nicht mitgezählt, wurden 66 Meinungsbeiträge eingereicht.

Die wichtigsten Resultate im Überblick

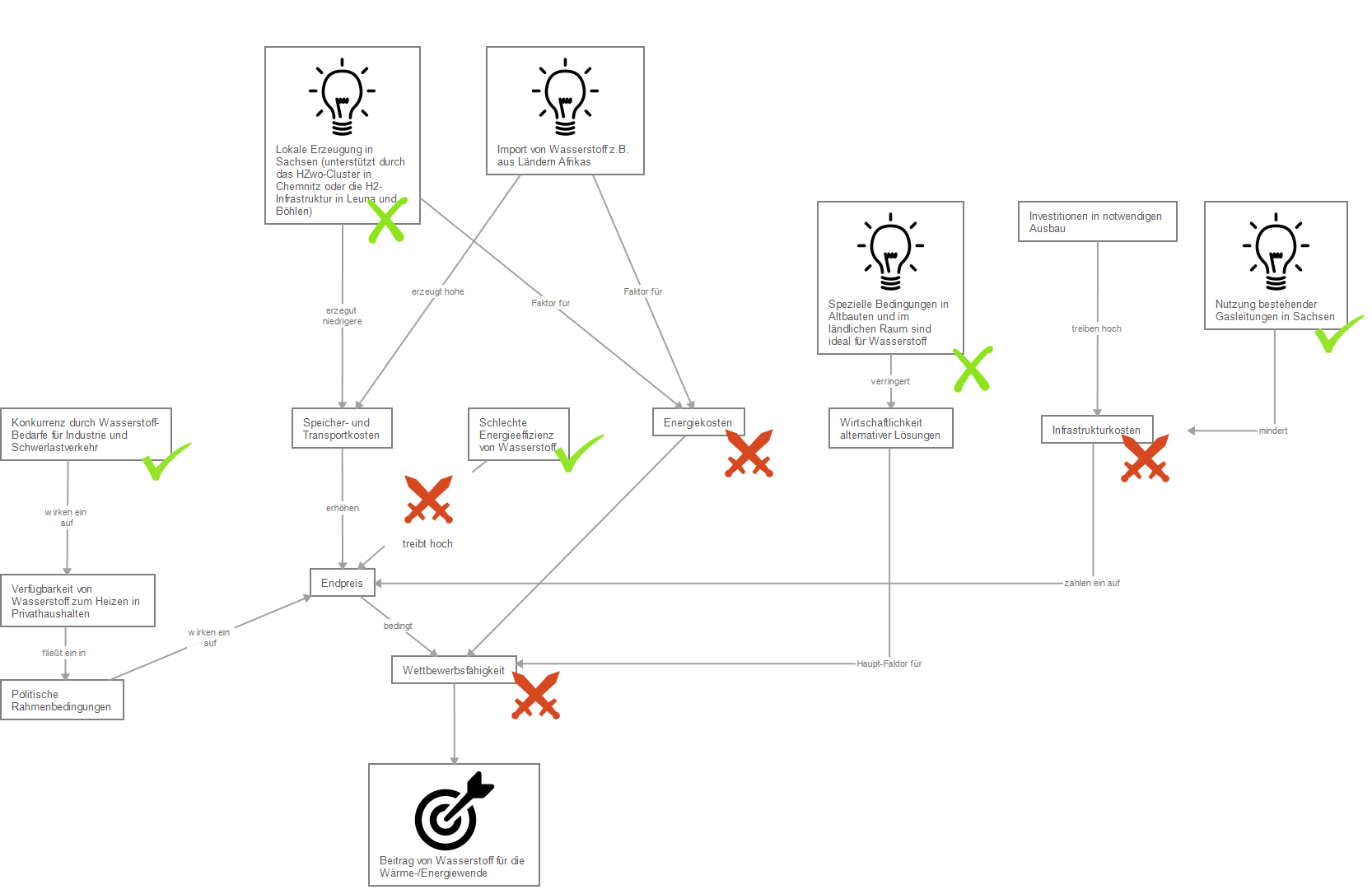

Das Einfluss-Diagramm (zum Öffnen in Extra-Fenster hier klicken) zeichnet die Resultate der Debatte nach. Es zeigt den Weg von möglichen Handlungsoptionen (Glühbirnen) hin zum erstrebten Ziel (Zielscheibe). Auf dem Weg: die Faktoren, die nach Ansicht der Diskutant:innen Einfluss darauf haben, ob das Ziel erreicht wird. Das Diagramm zeigt die Diskussionsstände zu den einzelnen Faktoren: Rot gekreuzte Klingen: hier gab es deutliche Uneinigkeit, ob der Faktor Einfluss auf das Ziel hat. Grünes Okay-Häckchen: man war sich einig, dass dieser Faktor auf das Ziel einzahlt.Grünes X: man war sich einig, dass dieser Faktor nicht auf das Ziel einzahlt.

Einigkeit

Lokale Erzeugung wenig attraktiv

Unter den Teilnehmenden herrschte Einigkeit darüber, dass die lokale Erzeugung von Wasserstoff für den Einsatz von Wasserstoff für die Gebäudewärme in Privathaushalten generell betrachtet derzeit nicht attraktiv ist. Von Unwerth:

„Denkt man rein national, wird kurzfristig […] eher keine Wirtschaftlichkeit erreichbar sein. Denkt man das Wasserstoffthema europäisch oder besser noch global, so lassen sich durchaus Wirtschaftlichkeitsmodelle ableiten und auch eine hohe Verfügbarkeit sicherstellen.“

Altbauten und ländlicher Raum: Attraktive Alternativen zu Wasserstoff vorhanden

Unter den Teilnehmenden herrschte relative Einigkeit darüber, dass der Einsatz von Wasserstoff-Wärme in Altbauten oder in entlegenen ländlichen Regionen in Sachsen im Vergleich zu alternativen Wärmequellen nicht per se die beste Lösung darstellt.

„In ländlichen Haushalten wird hier eine Hybridlösung (zB Wärmepumpe + Pelletheizung) oder sogar Split-Klimaanlagen die deutlich sinnvollere Lösung sein. In dichter bebauten Gebieten kann man Nahwärmelösungen anbieten, die ebenfalls ohne Wasserstoff auskommen.“

Von Unwerth:

„Zustimmung, Wärmepumpen und andere Lösungen können durchaus auch in Altbauten Verwendung finden. Somit wird es vermutlich stets unterschiedliche Möglichkeiten geben. Wasserstoff könnte z.B. auch dort interessant sein, wo Energieinseln entstehen. Beispiel: Energieintensive Unternehmen, die aus produktionstechnischen Gründen nicht auf elektrische Prozesse umstellen können, aber CO2-frei werden wollen, könnten Wasserstoff einsetzen. Bilden diese zusammen mit Partnern auf der kommunalen Ebene eine Energieinsel, indem Sie erneuerbare Energie nutzen um lokal, zentral Wasserstoff zu erzeugen, so kann dieser sowohl für die Unternehmen als auch für die Privathaushalte zur Verfügung gestellt werden.“

Die zwei Maßnahmenvorschläge „Lokale Erzeugung in Sachsen“ und „Spezielle Bedingungen in Altbauten und im ländlichen Raum sind ideal für Wasserstoff“ können somit als abgelehnt gelten. Die Beiträge, die zum Einlenken der Verteidigung geführt haben, wurden in der Diskussion mit einem Delta (Δ) gekennzeichnet.

Aus dem weiterführenden Gespräch ergab sich außerdem Einigkeit darüber, dass zumindest in naher Zukunft die Deckung der Wasserstoff-Bedarfe der Industrie Vorrang gegenüber der Nutzung von Wasserstoff zur Heizung von Privatgebäuden haben sollten. Dieser Punkt war von den Diskutant:innen als genereller Einwand gegen die Nutzung von Wasserstoff zur Gewinnung von Wärme in Privathaushalten eingebracht worden. Die Verteidigung gestand dies zu.

Nutzung bestehender Gasleitungen in Sachsen

Nicht widersprochen wurden den von der Verteidigung eingebrachten Belegen dafür, dass die bestehenden Gasinfrastruktur in Sachsen ohne größere Umbaumaßnahmen für den Transport von Wasserstoff genutzt werden konnte. (Gleichwohl gab es generelle, wenn auch nicht mit Belegen untermauerte Bedenken gegenüber der Nutzung bestehender Leitungen in Deutschland.)

„Untersuchungen auch in Realumgebungen zeigen, dass durchaus einiges an bereits vorhandener Gasinfrastruktur direkt oder mit geringfügigen Anpassungen nutzbar sein kann. Ein Beispiel: Bis in die 90er Jahre hinein wurde auch in Deutschland noch durch Stadtgasleitungen ein Gasgemisch mit 60% Wasserstoffanteil geleitet. Umbauten beträfen zunächst vor allem Verdichter-, Entspannungsstationen und die Endgeräte beim Verbraucher.“

„Die Studien und Veröffentlichungen der Gasnetzbetreiber beschreiben aktuell, dass ein signifikanter Anteil der vorhandenen Pipelines und Gasrohre auch schon ohne Modifikation für 100% Wasserstoff nutzbar sind.“

„Alte Gasleitungen, mangelhafte Legierungen und Erdgasdichtstoffe sind nicht tauglich für H2. Als Stichwort Versprödung und Schlupf.“

„Ist es tatsächlich sinnvoll, mehrere parallele Infrastrukturen aufwendig zu transformieren? Ist nicht jene von Erdgas zu H2 mit Abstand am aufwendigsten?“

Energieeffizenz

Einigkeit konnte zwischen Diskutant:innen und Verteildigung auch dahingehend erzielt werden, dass Wasserstoff, für sich betrachtet, eine deutlich schlechte Energieeffizienz aufweist als andere Wärmequellen. „Energieeffizienz“ ist ein Element der Wirkungskette, die zu dem Zielszenario „Wasserstoff leistet eine Beitrag für die Wärmewende“ führt.

Darüber hinaus stellt bereits die Definition der Systemgrenzen (also der insgesamt relevanten Faktoren), die durch das Diagramm nachgezeichnet wird, eine Einigung unter den Diskutant:innen dar.

Uneinigkeit

Relevanz von Energieeffizienz

Während über die Bewertung der Energieeffizienz von Wasserstoff für sich betrachtet Einigkeit bestand, herrschte Uneinigkeit darüber, wie stark der Faktor „Energieeffizienz“ (in der Herstellung) sich auf Verbraucherpreise niederschlagen muss. Von Unwerth:

„Wenn Sie z.B. in Länder wie Kanada/Quebec schauen, dann wird dort überwiegend Energie aus Wasserkraft erzeugt, die fast immer verfügbar ist. […] [So] kann die Nutzung von Wasserstoff von Fall zu Fall attraktiv sein.“

Infrastrukturkosten

Uneinigkeit herrschte ebenso mit Blick darauf, ob die Nutzung bestehender Gasleitungen für den Transport von Wasserstoff nicht doch mit vergleichsweise hohen Infrastrukturkosten einher gehen würde:

„Alte Gasleitungen, mangelhafte Legierungen und Erdgasdichtstoffe sind nicht tauglich für H2. Als Stichwort Versprödung und Schlupf.“

„Ist es tatsächlich sinnvoll, mehrere parallele Infrastrukturen aufwendig zu transformieren? Ist nicht jene von Erdgas zu H2 mit Abstand am aufwendigsten?“

Wettbewerbsfähigkeit von Wasserstoff, in die Zukunft gedacht

Die größte Uneinigkeit herrscht in der Einschätzung der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit von Wasserstoffwärme (im Vergleich zu alternativen Technologien). Begründet ist dies Uneinigkeit durch Unklarheiten bezüglich der zeitlichen Dimension und der Unsicherheit zukünftiger Entwicklungspfade, die es braucht, um Wasserstoff als attraktive Lösung verfügbar zu machen.

Insgesamt wurde deutlich, dass die Verteidigung ihre These, dass die bestehende Gas-Infrastruktur für das Heizen von Privathaushalten mit Wasserstoff genutzt werden könnte, auf einem Zukunftsszenario basiert, welches wiederum auf Hypothesen aufbaut. Einige der Diskutant:innen, argumentierten stattdessen auf Basis des Status Quo unserer Energieinfrastruktur. Für die Diskussion der These war es ein wichtiger Moment, diese Unterschiede in der Argumentationsgrundlage herauszuarbeiten. Das Argument, das dazu führte, dass die Verteidigung etwas einlenkte, wurde deshalb durch ein Delta (Δ) gekennzeichnet.

Hier einige Kernaussagen aus der Debatte:

„Ist es tatsächlich sinnvoll, mehrere parallele Infrastrukturen aufwendig zu transformieren? Ist nicht jene von Erdgas zu H2 mit Abstand am aufwendigsten?“

„Gehen wir vom heutigen Stand aus, wo wir gerade erst beginnen Wasserstoffproduktionskapazitäten aufzubauen, so muss der so hergestellte Wasserstoff aus diesen Einzelanlagen nach den Marktgesetzen zunächst teurer sein. Schaut man aber in die Zukunft, in der ein globales Handels- und Verteilnetz für Wasserstoff einmal installiert sein sollte, dann können sich die Kosten stark reduzieren.“

„Wer unterschreibt den „Scheck“ der Lieferung Grünen Wasserstoffs bis in den Einzelkeller? Ich kenne bisher niemanden. Aber genau das ist doch relevant, wenn wir Menschen dazu bewegen, sich jetzt für eine über 2 bis 3 Jahrzehnte bestehende Investition zu entscheiden?“

„Zunächst wird der Wasserstoff teuer sein, erst nach in der Marktdurchdringung, nach dem Aufkommen von sogar internationalen Handelsmodellen werden die Kosten sinken.“